今天,作为机械工程学院的一员,也是“溯校史轨迹,悟百廿传承”团队的成员,我和其他队员一同走进了校史馆,去探寻校史变迁中院史的发展脉络。

踏入校史馆的那一刻,山东大学从古至今的变迁历程便清晰地展现在眼前。从最初的山东大学堂,到后来的山东大学,再到三校合并,这悠远的历史沉淀出无比深厚的底蕴,仿佛一本厚重的史书,每一页都诉说着岁月的故事。

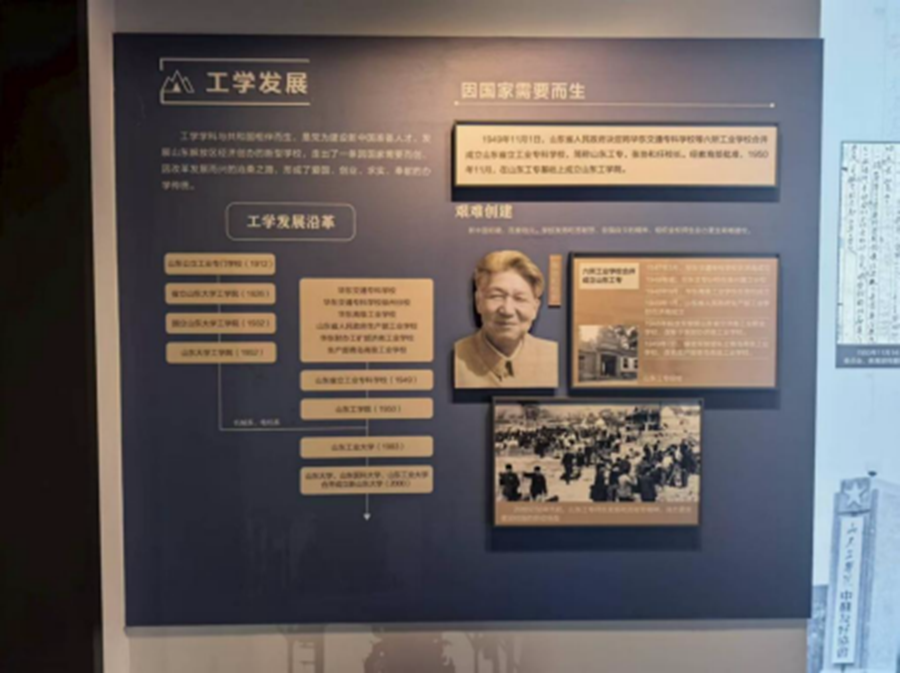

目光落在工科展区时,心里突然一热。1912年山东公立工业专门学校刚起步那会儿,那会儿的中国是什么模样啊?辛亥革命的余波还没散尽,时局像被狂风卷着的落叶,连安稳喘气都难。可老师们硬是抱着"科教救国"的念头,在动荡里教学生、做研究。想象着他们在简陋的教室里讲课,在昏暗的油灯下画图纸,就觉得那不是简单的办学,是在用知识给国家攒底气。这让我想到,如今我们在实验室做课题、在工训中心练实操,和百年前油灯下画图纸、废墟里建校舍的前辈,本质上是同一条精神脉络——用知识、技能为国家添砖加瓦。区别只是时代课题变了:他们要解决“有没有”的生存难题,我们要攻克“好不好”的升级挑战,从传统制造到智能制造,使命一脉相承。

2000年,山东工业大学与山东大学、山东医科大学合并,新山东大学应运而生,机械工程学院也自此组建。从前提起“传承”,总觉得抽象空洞,站在展板前回望,才真正读懂它的分量:山工大时期的前辈们在车间里拧螺丝、搞研发的“实干劲儿”,和合并后工科跨学科探索、追前沿突破的“创新魂”,本质是一脉相承的火种,都是以真本事回应国家需要。凝视着学院发展脉络,我突然清晰意识到,我们这代工科生,正是站在“巨人肩膀”上。前辈们打破边界、整合资源,为我们铺出更广阔的路,让今天的我们能触碰到更前沿的技术、跨学科协作的机遇,这份积淀,是压力更是托举,催着我们把“传承”活成看得见的行动。

走出校史馆时,突然觉得课本上的公式不再枯燥,实验室里的机器也有了生命:它们都是历史的延续啊。作为今天的工科生,我们接过的不只是知识,更是一份沉甸甸的责任。或许这就是校史的意义吧,它让我们知道,自己站在怎样的肩膀上,又该朝着怎样的方向奔跑。以后再遇到解不出的难题、做不完的实验,想想那些在动荡中坚持办学的前辈,就知道该怎么往下走了。毕竟,我们的笔,正写着这段历史的新一页。

【作者:2024级本科生 袁梓涵 来自单位:机械工程学院 责编:周末】