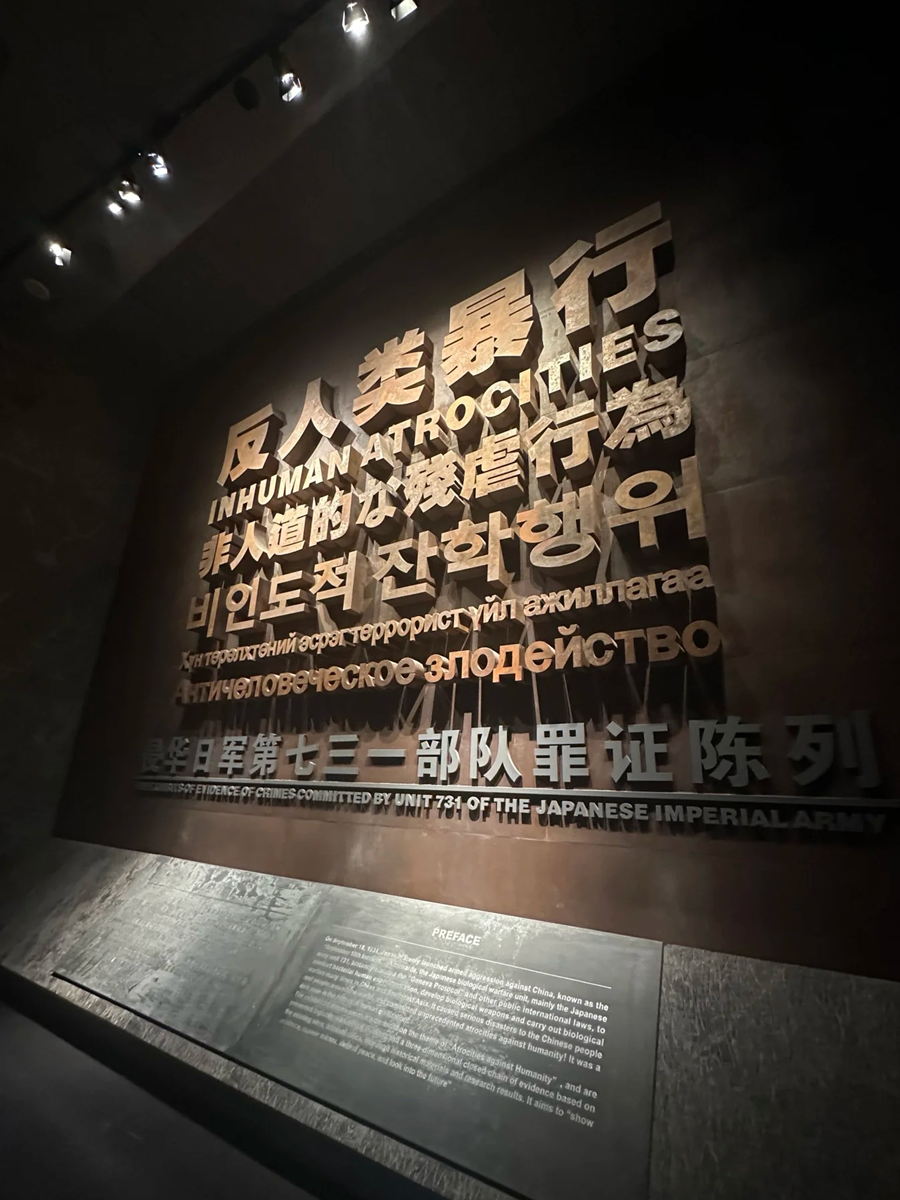

清晨的哈尔滨带着初秋的凉意,我们怀着肃穆的心情踏上了社会实践的红色之旅。首站是侵华日军第七三一部队罪证陈列馆,灰色的建筑像一道凝固的伤疤,无声地诉说着那段不能忘却的历史。

走进展馆,光线骤然变暗,空气中弥漫着沉重的气息。玻璃展柜里,生锈的手术刀、带有血迹的实验记录本、扭曲的金属器械静静陈列,这些曾被用于活体实验的“工具”,每一件都沾着同胞的血泪。最让人心头震颤的是冷冻实验场景的雕塑:一位瘦弱的中国人被铁链锁在低温舱内,皮肤因冻伤呈现出青紫色,眼中凝固着绝望与痛苦。雕塑旁的文字详细记录了日军将人体暴露在零下几十度环境中,观察组织坏死过程的暴行。站在展区中央,耳边仿佛能听到历史的悲鸣,那些冰冷的数字和图片不再是教科书上的文字,而是一个个鲜活生命的消逝。

展馆尽头的出口处,一行醒目的标语让所有人驻足:“别回头,向前走,出口有光,有人间烟火,有国泰民安。别忘记,来时路,有民族苦难,有国仇家恨。”是啊,铭记不是为了延续仇恨,而是为了守护此刻出口处的阳光——那些孩子的笑声、老人的棋局、商贩的叫卖,都是先烈用生命换来的“人间烟火”。我们沉默地走过出口,将展馆内的黑暗与压抑留在身后,脚步却比来时更加沉重有力。

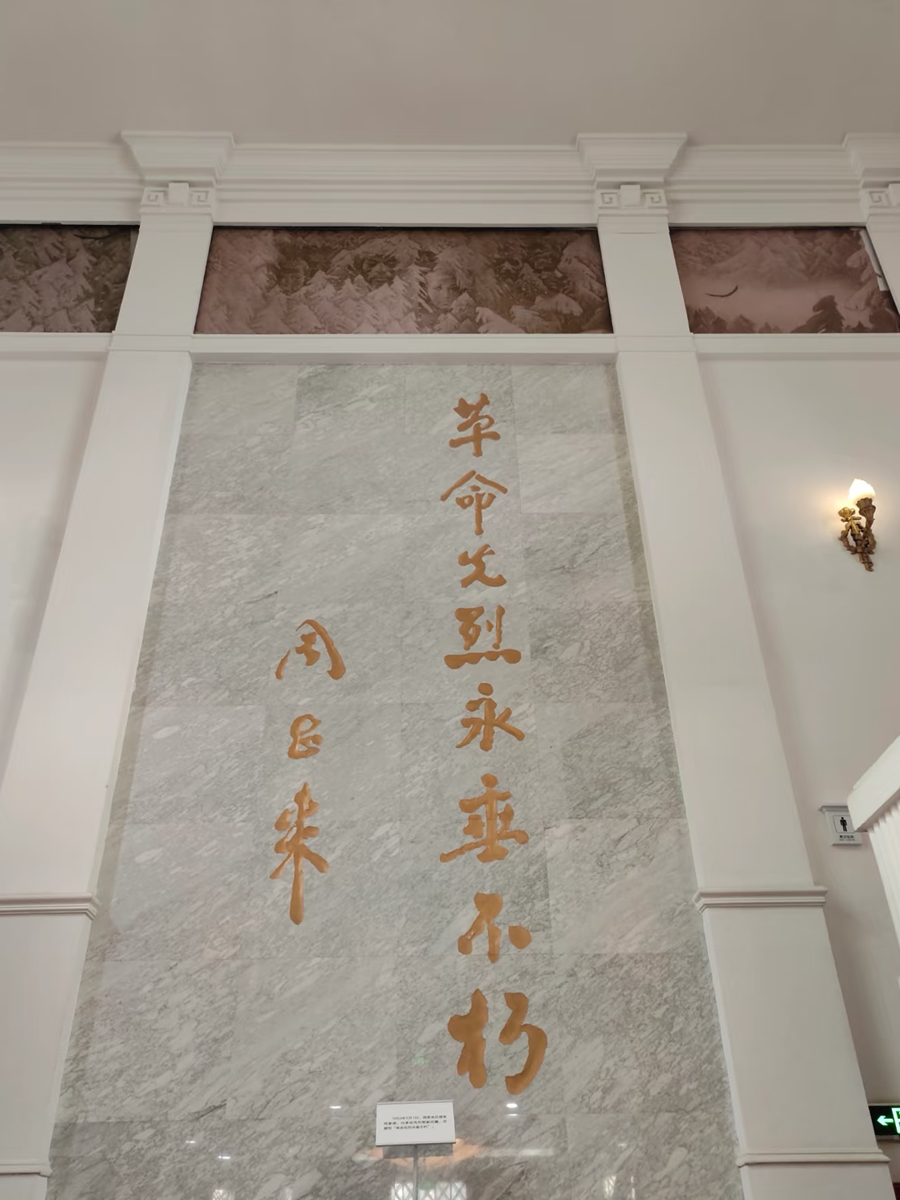

午后,我们来到东北烈士纪念馆。推开厚重的大门,周恩来总理题写的“革命先烈永垂不朽”八个鎏金大字在阳光中熠熠生辉,瞬间将我们的思绪拉回那个战火纷飞的年代。馆内的陈列以时间为轴,从抗日战争到解放战争,一张张泛黄的照片、一件件斑驳的遗物,串联起英雄们的生平。

来到赵一曼烈士的展区,一座黑色雕塑矗立其中,她身着戎装,目光坚定地望向远方,仿佛仍在凝视着未竟的革命事业。玻璃柜里放着她留给儿子的遗书,娟秀的字迹中透着钢铁般的意志:“母亲不用千言万语来教育你,就用实行来教育你。在你长大成人之后,希望你不要忘记你的母亲是为国而牺牲的!”旁边的油画再现了她被捕后遭受酷刑却始终坚贞不屈的场景,干裂的嘴唇上渗着血迹,眼神却如寒星般明亮。不远处,儿童团长谢荣策的事迹同样令人动容:16岁的少年在敌人的屠刀下昂首挺胸,那句“我是共产党员,宁死不当亡国奴”的呐喊,穿越时空震撼着我们的心灵。展馆内,不同年龄、不同身份的烈士们用生命诠释了“民族脊梁”的含义,他们的名字或许不被所有人熟知,但他们的精神早已融入这片黑土地的血脉。

离开纪念馆时,夕阳将建筑的影子拉得很长。今天的参观像一场深刻的精神洗礼:七三一展馆让我们看到了战争的残酷与人性的泯灭,烈士纪念馆则让我们读懂了信仰的力量与生命的价值。当同龄人在为追星追剧狂热时,我们更应记得,如今的岁月静好,是无数先烈用血肉之躯铺就;当享受着科技带来的便利时,更要警惕历史虚无主义的陷阱。

回望今天走过的路,从黑暗的罪证馆到光明的纪念馆,从民族苦难到英雄群像,这不仅是一次社会实践,更是一堂生动的历史课。那些刻在石碑上的名字、留在展柜里的遗物、凝固在雕塑中的瞬间,都在告诉我们:青年一代的“诗与远方”,永远建立在对“来时路”的铭记之上。愿我们带着这份沉重而坚定的记忆,在强国征程中步履不停,让“国泰民安”不再是展馆出口处的愿景,而是我们亲手守护的日常。

【作者:2024级本科生 张智霖 来自单位:控制学院 责编:张穆楠 武立冉】