今天我直奔山西博物馆,这里正在举办“山河永固——晋冀鲁豫抗日根据地革命文物展”。提起抗日根据地,我们往往首先想到陕北与井冈山。而作为山东大学的学生,我在校史馆中曾读到山大师生秘密投身抗日的故事。作为一个曾孙,我因口耳相传知道了太爷爷在青岛革命前线隐姓埋名的奋斗与牺牲。那些隐于书声与烽火之间的往事,指引着我渴望更深入地走近“山河四省”那段铁与血交织的历史。这次展览,正是一次难得的契机,带我跨越时空,触摸那段并不遥远却沉甸甸的岁月。

泛黄的灯光如水般洒落,依次入场的观众神情专注,步履沉静。我随着人流缓步前行,一边调试相机,一边尝试将心境调至与这段历史同频的时刻。队伍在一面展墙前停下,我不由得抬头,刹那间眼眶一震——墙上赫然是那句如血如焰的宣言:“只有全民族实行抗战,才是我们的出路!”标语旁配着毛泽东同志演讲时的照片,他右手高扬,目光如炬。即便是在蒙尘的黑白影像中,那股穿透时代的力量仍扑面而来,令人心潮澎湃。在那全民奋起的号召响起之前,华北大地早已被热血浸染。无数人——包括许多在“五四”“一二九”运动中挺身而出、与我年纪相仿的青年学生——已把青春与生命永远地留在了这片山河之中。

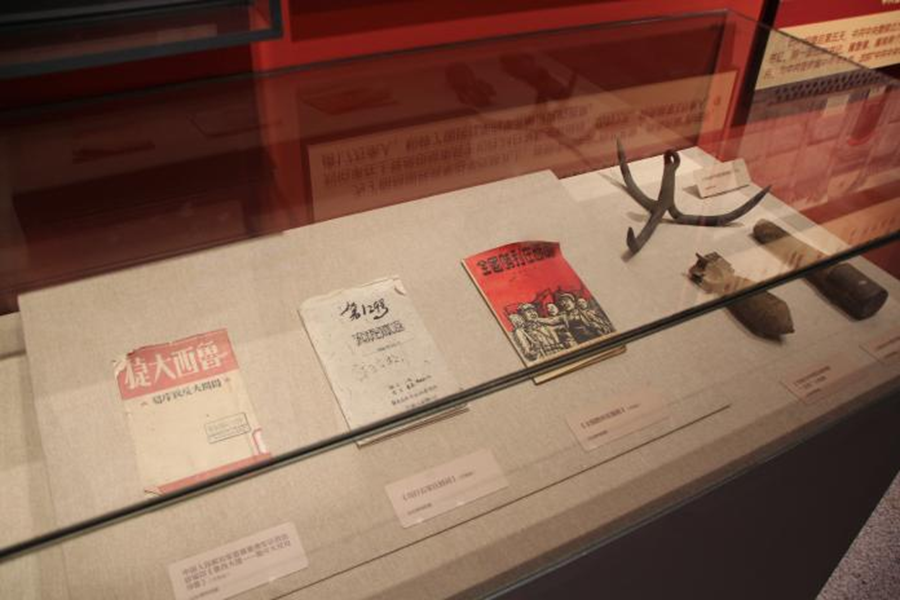

“山河染血”以一张张肃穆的黑白照片,无声地诉说着国破家亡的深刻痛楚,更见证着中国共产党在华北危难之际挺身而出的勇毅与担当。展柜中,一支锈蚀的钢笔、一本边缘卷曲的《论持久战》油印本,共同凝固了那段血火交织的岁月。自“山河不屈”起,气氛陡然转变。展柜中陈列着锈迹斑斑而无比简陋的自制武器:土手榴弹、土地雷、土步枪……它们粗糙,却是那个年代捍卫家园最锋利的牙齿。我仿佛听见地雷阵中传来的轰鸣,看见青纱帐里神出鬼没的身影——他们是在平型关前、在敌人“扫荡”的腹地,令侵略者寝食难安的“影子军队”。

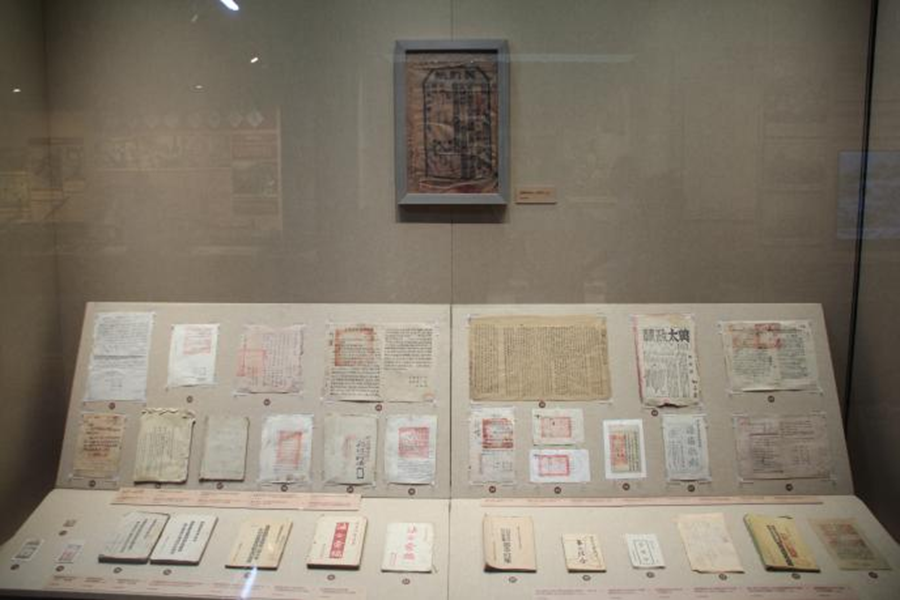

战斗的前线有英雄喋血,后方则有中国大地上最深厚的力量支撑。《鲁西大捷》等战时宣传材料纸张虽粗糙,字迹却清晰有力。它们像插上翅膀的讯息,飞遍根据地的大小村庄,成为号召群众、鼓励生产的冲锋号。展柜中,一件件打满补丁的军装静默陈列,肘部、肩头、膝处,层层叠叠的补丁针脚粗砺却缜密。这些补丁用的布片颜色深浅不一,显然来自不同的衣物,甚至可能出自不同家庭之手,它们被一针一线仔细缝缀,仿佛将那个年代所有的艰难、不屈与乐观都密密地织了进去。

站在展厅特定位置,头顶传来循环播放的生产歌谣旋律。那歌声应由老式留声机录刻,音质略显沙哑,却依然悠远而铿锵:“多产棉粮啊,支援前方……”简单的歌词、质朴的曲调,瞬间将人拉回那段一手持枪、一手抡镐的峥嵘岁月。它唱出的是军民一心、自力更生的火热场面,是任何敌人都无法摧毁的生命力和创造力。正是这种“战斗与生产相结合”的顽强精神,让曾被战火撕裂、饱受蹂躏的华北大地,从废墟中重新站立,真正焕发出“星星之火,可以燎原”的磅礴光芒,最终汇聚成淹没一切敌人的汪洋大海。

最终,我停在第五单元“山河铭记”的终点。核心展品是一份1948年12月16日的《人民日报》解放号外——这张泛黄的报纸被精心保存在恒温展柜中,头版巨大的“华北解放”标题犹如历史的定音锤。紧邻它的,是一张张贴于仿旧墙壁上的宣告华北解放的泛黄布告,其上文告字句清晰,公章印记仍显殷红。墙上则悬挂着一组洋溢欢庆气息的代表大会纪实照片:照片中,人们笑容发自肺腑,旗帜如林,锣鼓喧天。所有的牺牲、坚守与盼望,跨越时空,仿佛在这一刻终于得到了最盛大、最庄严的回响。这些实物与影像静静地陈列于此,它们自身并不言语,但其承载的记忆与精神,却足以让观者心潮澎湃,感受到一种超越声音的、震耳欲聋的历史力量。

走出展厅,午后的阳光有些刺眼。我回头望去,“山河永固”四个大字在熠熠生辉。它并非一句口号,而是一个用生命践行的誓言。这誓言背后,有许多看不见,甚至不知姓名的英雄。幸运的是有历史的痕迹保存并陈列出来,让我们能够瞻仰。作为新时代的青年,从这段可歌可泣的峥嵘岁月中汲取的,不应仅是感动,更应是扛起时代之责,发扬沂蒙山中,太行山上,无数个山野间传出来的精神,保持清醒、果敢、顽强。山河之所以能永固,正是因精神的星火,从未熄灭,也永不会熄灭。

【作者:2024级本科生 刘含章 来自单位:电气学院 责编:张穆楠 武立冉】