发布时间:2025/09/13 19:17:59

今天,我怀着敬畏与凝重的心情,乘船踏上了刘公岛,走进了中国甲午中日战争博物馆。站在博物馆前,“中国甲午战争博物馆”的题字在阳光下格外醒目,题字上面那尊眺望海疆的雕塑瞬间将人拉回百余年前的海战场域,历史的厚重感如潮水般涌来。

踏入展厅,一艘制作精美的战舰模型映入眼帘。黑红相间的舰身、错落的桅杆与细密的绳索,精准还原出北洋水师舰船的风貌。旁边的图纸与展板详细解析着舰船构造,我凝视着模型,仿佛能看见黄海波涛中,战舰劈波斩浪、将士们严阵以待的身影,耳畔似有海浪与舰炮的回响。

“左宝贵血战玄武门”的展区让我心潮激荡。雕塑里,左宝贵立于断壁残垣间,一手紧握武器,神情刚毅如铁,身旁战友倒下的姿态更衬出战场的惨烈。展板上的文字诉说着他的英勇:作为回族将领,他亲赴朝鲜前线,在玄武门激战中身中数弹仍奋勇指挥,最终壮烈牺牲。望着雕塑,我仿佛能触摸到他浴血时的滚烫热血,感受到那“以死报国”的决绝信念。

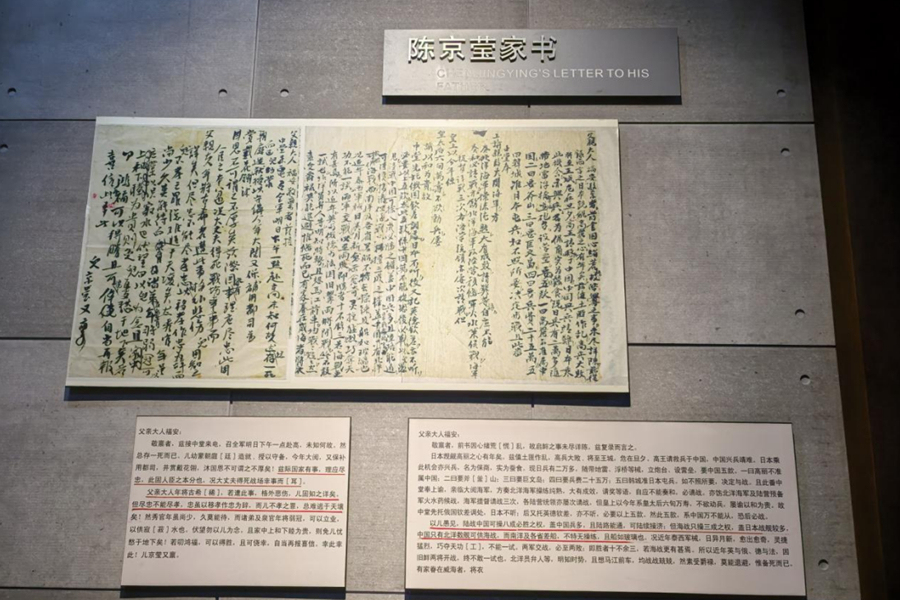

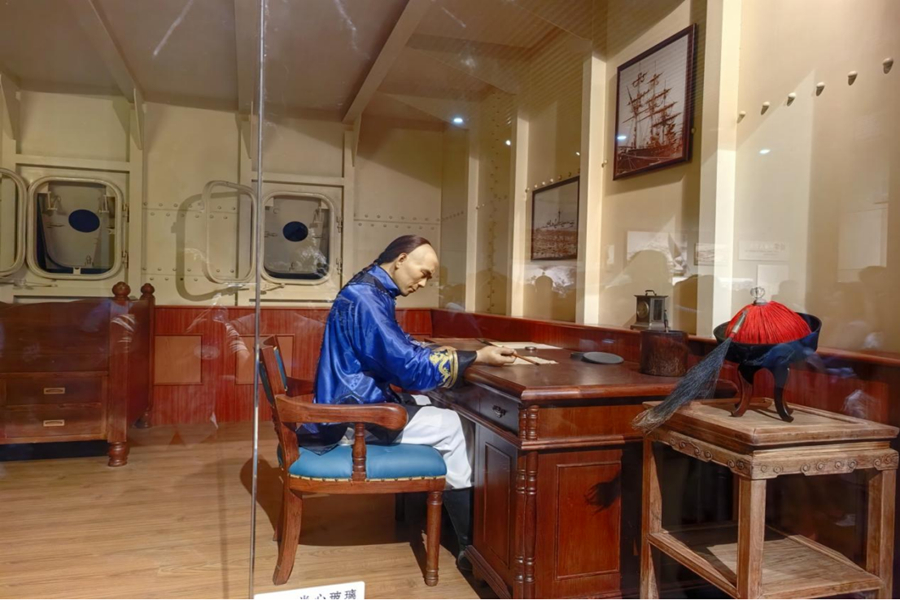

最令我动容的,是陈京莹家书的展区。展墙上,泛黄的家书原文与译文交叠,“兹际国家有事,理应尽忠”的铿锵誓言,“尽忠不能尽孝”的愧疚牵挂,字字戳心。“况大丈夫得死战场幸事而”,这句话让我泪眼蒙眬,这不仅是一个中华儿女的拳拳报国之心,更是对父亲的宽慰。旁边的场景还原更具冲击力:蜡像复刻了陈京莹在船舱写家书的模样,案头毛笔静卧,一旁官帽肃立,仿佛能看见他写下“大丈夫得死战场幸事”时,眼中闪烁的忠勇与不舍。他最终随“经远”舰沉于黄海,年仅32岁,这封家书便成了他与家国的最后诀别。

展厅深处,北洋水师官兵的生活场景被生动还原:蜡像们或专注操作仪器,或低声研讨战术,舱内木质陈设、墙上的舰船画像,都透着水师官兵的严谨与热血。看着他们的神情,我仿佛能感知到他们对海军事业的热忱,以及面对强敌时“舍身卫海疆”的无畏担当。

走出博物馆,阳光依旧明媚,可我的心却沉甸甸的。甲午战争的失败是民族痛史,但左宝贵、陈京莹等英烈以血肉铸就的忠勇,却如明灯照亮历史。“以史为鉴,可知兴替”,如今的我们,更应铭记这段历史,在先辈精神的激励下,为国家强盛奋勇前行。

【作者:2024级本科生 庞薇 来自单位:环境学院 责编:蒋晓涵 霍文卓】