发布时间:2025/09/30 20:44:09

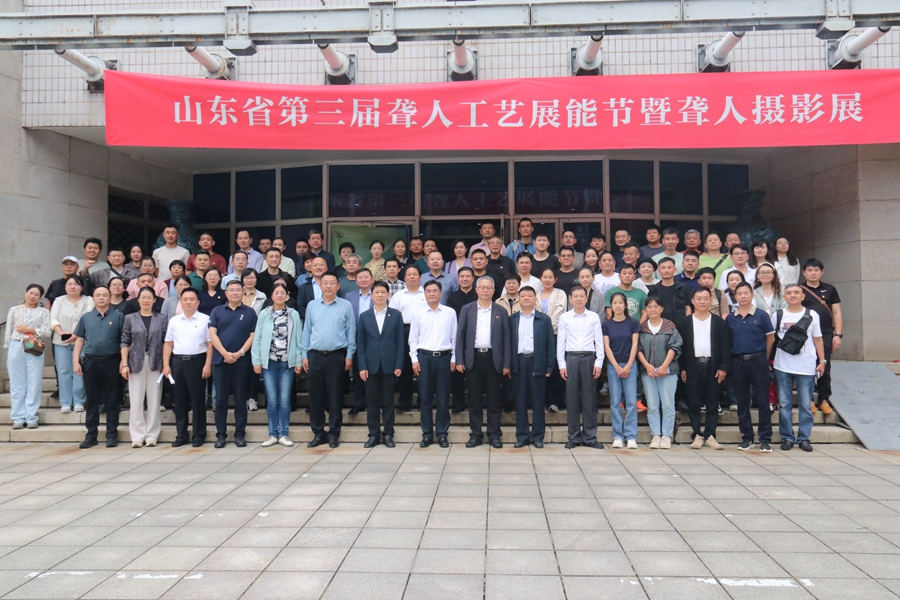

回想起那天的清晨,风里还带着秋的清浅凉意,晨光透过邵逸夫科学馆的玻璃窗洒在地面上,洇开一片暖黄,山东省第三届聋人工艺展能节暨聋人摄影展要在这里开展。作为引导志愿者,我要为前来参会的聋人朋友指引从北门到邵逸夫科学馆的路线,陪着他们走完这场跨越“有声”与“无声”的温暖相聚。

早上九点钟,我站在知新楼前,准备引导参会人员前往邵逸夫科学馆,刚站定就看到两位聋人朋友朝这边走来,他们手里提着装作品的箱子,不时抬头看路标。我立刻迎上去,先比了个“你好”的手势,再把手机递到他们面前。屏幕上“从这里直走,前面第一个路口左转”的文字刚亮起,其中一位老师就笑着点头,用手语回了句“谢谢”,虽然我没完全看懂,但她眼里的暖意,像秋阳一样落在我心里。

陆续有参会者到来,有的结伴而行,用手语熟练地交流着;有的拿着我们提前发放的文字指引单,安静地对照路线。我站在路口,一次次比出“请这边走”的手势,没有声音的交流里,却有种奇妙的连接在生长——他们的点头、微笑,甚至一个放慢脚步的手势,都在告诉我“被看见、被懂得”的分量。这让我想起社工伦理课上的“尊重自主”,原来真正的引导不是“带领”,而是“陪伴”着他们找到自己的节奏。

开幕式上,校党委副书记张帅讲话时,我守在会场后排,随时留意设备状态。看着屏幕上语音转译的文字实时滚动,台下的聋人朋友们认真注视着屏幕,专注的神情里满是共鸣。当省聋协领导宣布开幕时,全场响起了手语版的“掌声”——那一双双扬起的手,比任何声音都更有力量。我站在角落,突然明白社会工作中“社会参与”的深意:这场展览不只是艺术的展示,更是聋人群体在公共空间里发出的“声音”,而我们志愿者,就是让这“声音”被听见的“传译者”之一。

午后的展厅里,聋人朋友的工艺品在光线下熠熠生辉。木雕的纹理里藏着济南的老故事,摄影作品定格了无声世界的鲜活。我在展位间穿梭,帮着调整展品位置,偶尔用手语和艺术家们“聊”上几句。有位工艺师指着自己的竹编作品,用手机打字告诉我“编了三十年,每一道纹都是心里话”。这些作品不是“残障者的创作”,而是“艺术家的表达”,他们的才华从不需要被“特殊”定义,只需要一个被看见的舞台。

在山大,我们常说“学无止境,气有浩然”,而今天我终于懂了,这份“浩然之气”里,不仅有求知的执着,更有对每一个生命的温柔与尊重。希望以后还能做这样的“搭桥人”,让更多无声的热爱被听见,让更多温暖的相遇,发生在山大的校园里。

【作者:2024级硕士生 尹洁 来自单位:哲学与社会发展学院 责编:王莉莉 冯嘉雯】